速水御舟

降りる勇気を持て。」(速水御舟(画家))はしごの頂上に登る勇気は貴い。

更にそこから降りてきて、再び登り返す勇気を持つものは更に貴い。

大抵は一度登ればそれで安心してしまう。そこで腰を据えてしまうものが多い。

登りえる勇気を持つものよりも、更に降りえる勇気をもつものは、真に強い力の把持者である。

速水 御舟(はやみ ぎょしゅう、1894年(明治27年)8月2日 - 1935年(昭和10年)3月20日)は大正期~昭和初期の日本画家である。本名は蒔田 栄一(まきた えいいち、後に速水に改姓)。 1894年(明治27年)8月2日、東京浅草に生まれる。従来の日本画にはなかった徹底した写実、細密描写からやがて代表作「炎舞」のような象徴的・装飾的表現へと進んだ。長くない生涯に多くの名作を残し、「名樹散椿」(めいじゅちりつばき)は昭和期の美術品として最初に重要文化財に指定された。1935年(昭和10年)3月20日、腸チフスにより急逝。40歳没。 代表作 御舟は40歳で没したことに加え、もともと寡作な作家であった。さらに関東大震災で多くの作品が焼失したこと、御舟本人が自分の気に入らない画稿や下絵を焼き捨てたことなどにより、現存作品は600点ほどといわれる。うち約120点を山種美術館が所蔵する。同美術館の御舟作品の大半は旧安宅コレクションに由来するものである。[4]

「京の舞妓」(1920年(大正9年)、東京国立博物館蔵)

絹本著色、軸装、152.3×101.8センチ。第7回院展に出品。舞妓の衣装の細かい文様から畳の目の一つひとつまで克明に描写した写実性が特色の作品である。発表時はその細密すぎる描写が話題となり賛否両論を招いた。横山大観はこの作品を日本画の伝統からはずれた「悪写実」と酷評し、御舟を院展から除名すべしとまで主張した[5]。そのためか御舟はこの作品以降、人物画から長年にわたり遠ざかる。

「炎舞」(1925年(大正14年)、山種美術館蔵、重要文化財)

絹本著色、額装(もと軸装)、120.4×53.7センチ。蛾が炎に魅せられているかのように舞う、緻密な写実と幻想が融合した作品。背景の闇は黒に朱を混ぜ、礬水(どうさ)を引かずに絵具が絹面ににじむようにして描いたもので、単なる黒ではない深い闇を表現している[6]。御舟はこの背景について「もう一度描けと言われても二度とは出せない色」だと、義兄の吉田幸三郎に語った[7]。描かれている蛾は滞在先の軽井沢で写生したもので、いずれの蛾も真正面向きに描かれているにもかかわらず、生きて飛んでいる感じを表現している[8]。炎の描写には、日本の伝統的な絵巻物や仏画の炎の描写の影響が指摘されている[9]。生物に造詣の深い昭和天皇は、この画を見て「蛾の眼が生きているね」と言ったという。他に御舟が蛾を描いた作品として、「粧蛾舞戯」という作品がある(「昆虫二題」と題する双幅の作品の左幅。右幅は「葉蔭魔手」という題の蜘蛛を描いた作品)。三島由紀夫の小説『金閣寺』の新潮文庫版のカバーのデザインに起用されている。

「翠苔緑芝」(1928年(昭和3年)、山種美術館蔵) 紙本金地著色、四曲屏風一双、各172.6×362.4センチ。左隻はアジサイと白兎、右隻は琵琶と青桐に黒猫を描く。装飾的構成と単純化されたモチーフの形態には琳派や西洋画の影響が指摘される。

「名樹散椿」(1929年(昭和4年)、山種美術館蔵、重要文化財)

紙本金地著色、二曲屏風一双、各167.9×169.6センチ。京都市北区にある地蔵院の椿の老木を描いた作品。日本画の写実的な部分に、大胆にもキュビズムにも似た表現を取り入れた意欲作。背景の金地は金箔でも金泥でもなく、「撒きつぶし」という技法によるもので、金砂子(金の細粉)を一面に撒き散らしたものである。これによって光沢を抑えたフラットな金地が実現している[10]。1977年(昭和52年)に「炎舞」と共に重要文化財に指定され、昭和の美術作品として初めての指定となった。

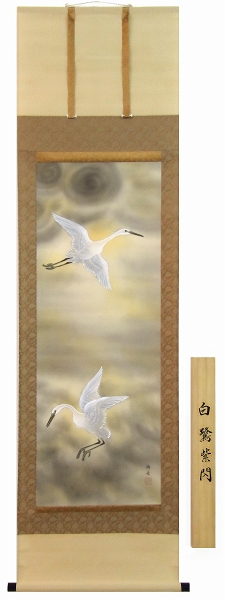

白鷺紫閃