浮世絵etc

| 改 印 | 摺 り | ジャンル | 版 元 | w o r d |

| 藤 原 保 昌 |

図録一覧

| Titlle | Sub Title | from | |

| 北斎 | -風景・美人・奇想- | 大阪市立美術館 | |

| 江戸の判じ絵 | これを判じてごろうじろ | ||

| 歌川国芳展 | 没後150年 |

藤 原 保 昌

ふじわら の やすまさ 浮世絵に描かれた 藤 原 保 昌についてまず 菊池容斎が 描いた (前賢故実)

つぎは やっぱし 「藤原保昌月下弄笛図」(月岡芳年筆)

げっかろうてきず

大判3枚続 明治16年(1883年2月12日)

秋山武右衛門版

「月百姿 原野月 保っ昌」(月岡芳年筆)

「艶雄六歌撰 日本橋小田原屋 小竹」(月岡芳年筆)

「頼光四天王大江山鬼退治之図 右京権大夫藤原保昌」(月岡芳年筆)

「木曾街道六十九次之内 野尻 平井保昌 袴垂保輔」(歌川国芳)

「右京権大夫平井藤原保昌」(歌川芳虎)

「源頼光四天王土蜘蛛退治之図」(歌川国芳)

四十一 野尻 平井保昌 袴埀保輔 版元:井筒屋庄吉 年代:嘉永5(1852)年5月 Kn41 「平井保昌(やすまさ)」とは、平安時代中期の貴族、藤原保昌のこと。弟に盗賊として知られる藤原保輔がいます。摂津守となり同国平井に住したことから平井保昌とも呼ばれ、また、武勇に秀で一人武者とも言われ、源頼光と配下の四天王とともに、大江山の酒呑童子退治に加わりました。後に藤原道長の薦めで、女流歌人和泉式部と結婚しています。 『今昔物語』『宇治拾遺物語』によれば、神無月の朧月夜に、平井保昌が一人で笛を吹いて道を行くと、袴垂(はかまだれ)という盗賊の首領が装束を奪おうとその後をつけますが、隙がなく、恐ろしく手を出すことができませんでした。逆に、保昌は袴垂を自らの館に連れ込んで衣を与えたところ、袴垂は慌てて逃げ帰ったと言います。この袴垂と盗賊でもある保昌の弟保輔とが混同され、本作品のように「袴埀保輔」と呼ばれることがありますが、別人です。「野で尻(後)から付いて行く」→「野尻」という理解にしたがって、野で笛を吹く保昌と、木陰から狙う不動明王模様の上着の袴垂とが画題となっています。前述「須原」と一対と考えると、ともに月夜の野原という設定だと思われます。標題は、保昌の笛、袴垂に渡した装束、すすきに囲まれています。 国芳作品のインスピレーションは、『今昔物語』『宇治拾遺物語』から直接導かれたというのではなくて、歌舞伎の『四天王物』(「茨木」『カブキ101物語』28頁)や『土蜘物』(「土蜘」『カブキ101物語』164頁)などを介して考案されたと想像され、たとえば、本作品の場合は「市原野のだんまり」と言われる場面が思い浮かんできます。 Kom41 コマ絵は、保昌の笛二本の間に情景を描く手法です。同時にそれは、朧月のイメージとも感じられます。英泉・広重版木曽街道の「野尻」は「伊奈川橋遠景」です。同じく、国芳のコマ絵も、『木曽路名所図会』巻之三も併せて参照し、その崖部分を描いていると思われます。 net より **** net より **** 藤原保昌 藤原保昌(ふじわらのやすまさ) 平安時代中期の公家 藤原南家巨勢磨流 正四位下・摂津守 摂津守として摂津国平井に住したことから「平井保昌」とも。 概要 天徳2年(958年)生まれ、長元9年(1036年)没。 藤原南家巨勢磨流、右京大夫藤原致忠の子。母は元明親王の娘。 弟は藤原保輔とされ、盗賊「袴垂」と同一視される。 【南家巨勢麻呂流】 橘道貞 藤原鎌足──不比等──武智麻呂──巨勢麿──黒麻呂┐ ├──小式部内侍 ┌────────────────────────┘ 和泉式部 │ 元明親王娘 │ │ ├───藤原保昌 └─春継──良尚──菅根─┬─藤原元方─┬─藤原致忠─┬藤原保輔 │ │ └娘 │ │ ├───源頼信──源頼義 │ │ 源満仲──源頼光 │ └─祐姫 │ ├──┬─広平親王 │醍醐天皇───村上天皇 └─緝子内親王 │ ├──┬─長明親王 └─淑姫 ├─源自明 └─英子内親王(斎宮) 長和2年(1013年)に左馬権頭兼大和守に任じられ、以後円融院判官代・丹後守・摂津守・山城守・肥前守・日向守などを歴任し、正四位下に昇る。 保昌は武勇に秀で、御子左家の藤原道長・頼通父子の家司を務めていたこともあり、源頼信・平維衡・平致頼らとともに「道長四天王」と称された。 頼信、保昌、維衡、致頼とて、世に勝れたる四人の武士也 長和2年(1013年)頃、道長のすすめもあり女流歌人として高名な女官、和泉式部と結婚した。 このときすでに前夫である和泉守橘道貞との間に小式部内侍が生まれていた。保昌自身も歌人でもあった。 百人一首に採録されている小式部内侍の「大江山いく野の道の遠ければ まだふみもみず天の橋立」という歌は、母である和泉式部が藤原保昌の任国である丹後に下っていた時の話である。 寛仁元年(1018年)3月、藤原道長の側近であった源頼光の大江山の酒呑童子退治の時に、「頼光四天王」と共に同行した。 治安元年(1021年)没。68歳、あるいは74であったともいう。 保昌山(ほうしょうやま) 祇園祭の山鉾に「保昌山」がある。明治時代までは「花盗人山」と呼ばれていたという。この呼び名は、藤原保昌に由来する。 保昌は当時の宮中において、美貌と才能とで注目を集めた和泉式部に恋をするが、和泉式部は保昌の本気度を図るために難題を出す。それは紫宸殿の南殿の左近の梅をひと枝折ってきて欲しいとせがむ。その要望通り、保昌は夜間宮中に忍び込み、北面の武士に見つかり、矢を射かけながらもなんとか梅をひと枝持ち帰り、和泉式部に渡したという。 これを取材した世阿弥の能「花盗人」に基づき作られたのが、山鉾「花盗人山」ということになる。 郎党:清原致信 藤原保昌の郎党に、肥後守清原元輔の子である清原致信がいた。この清原致信の妹が随筆「枕草子」で有名な清少納言である。 大宰少監などを務め、藤原保昌の郎党としても行動していたが、寛仁元年(1017年)3月8日の夕刻に京の六角・富小路の邸宅を源頼親の指示する騎兵および歩兵二十余名に襲われ殺害された。これは主君保昌が大和国内の利権を巡り源頼親(保昌の甥)と競合した際、大和の在地領主で頼親の郎党であった当麻為頼を殺害したことに致信が関与したことに対する報復であったと考えられている。 所持刀剣 包平作 河内または備前包平作。 藤原保昌は、この包平で後鳥羽院の御剣鎌丸を切ったという。 のち源頼朝が入手し、靭丸(うつぼまる)と名を変えた。さらに後に最明寺入道北条時頼が入手し、藤兵衛尉国吉に写しを作らせ、包平作は"懐剣"と名付けて所持したという。 藤原保昌所持と伝えられる包平は、蓮如上人の手を経てのちに徳川将軍家に伝わったという。 助平作島津家伝来 また薩摩島津家に伝来したものは古備前助平が藤原保昌の懐剣であたっという。刃長二尺一寸。銀象嵌「助平」 「今昔物語集」巻第二十五に「藤原保昌朝臣、値盗人袴垂語第七」 **** net より ****

摺り

【 空摺 】版木に絵具を

| 当てなぼかし | 版木を濡らし、その土から絵の具をのせてぼかす技法。目印をつけずおおよその見当でぽかしを作ることからこの名がついた。 |

| から摺り | 絵の具を使わず、版木を強く押し当てて摺り、紙に凹凸をつける。紙に無色の線を作りたいときに有効な技法 |

| 雲母摺リ | 人物画などの背景に雲母の粉末を摺りつける技法。これにより摺り上がつた紙には光沢が現れる。 |

| 地潰し | 美人画や役者絵などの背景部分を1色で塗りつぶして摺る技法 |

| 紅嫌い | 紅や朱などの派手な色を用いず墨やねずみ色を中心に紫や緑を使って配色したもの |

| 有掛絵 うけえ | 陰陽道を組み合わせたラッキーアイテムのような浮世絵 |

ジャンル

【 美人画 】

【 役者絵 】

【 大首絵 】

【 風景画 】

【 春画 】

【 武者絵 】

【 相撲絵 】

【 死絵 】

【 おもちゃ絵 】

【 浮絵 】

【 続絵・揃物 】

【 柱絵 】

【 見立絵 】

【 風刺画 】

【 肉筆画 】

【 絵本 】

【 開花絵 】

【 新聞錦絵 】

改印の押され方

| 期 | 内容 | 年号 |

| 第1期 | ①「極」印1印 | 1790年~1804年(寛政2~文化元)年 |

| ②「極」印+年月印 | 1805年~10年(文化2~7)年 | |

| ③「極」印+行事印 | 1811年~14年(文化8~11)年 | |

| ④「極」印 | 1815年~42年(文化12~天保13)年 | |

| 第2期 | ①名主1印 | 1843年~47年(天保14~弘化4)年 |

| 第3期 | ②名主2印 | 1847年~52年(弘化4~嘉永5)年 |

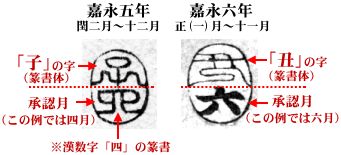

| 第4期 | ③名主2印+年月印 | 1852年~53年(嘉永5~6)年 |

| 第5期 | ④「改」印+年月印 | 1853年~57年(嘉永6~安政4)年 |

| 第6期 | ⑤年月印 | 1857年~58年(安政4~5)年 |

| 第7期 | ①「改」の文字入り年月印 | 1859年~71年(安政6~明治4)年 |

| 第8期 | ②年月印 | 1872年~75年(明治5~8)年 |

検閲者

| 第1期 | 1790年~1842年(寛政2年頃~天保13年 | 地本問屋仲間の代表(月番行事)が検閲 |

| 第2~6期 | 1843年~58年(天保14年~安政5年 | 問屋仲間廃止。行事よい上位の絵草子掛名主が検閲 |

| 第7~8期 | 1859年~75年(安政6年~明治8年 | 問屋仲間再興。再び月番行事が検閲 |

一覧

| 歌川 国芳 | 歌川 広重 | 北 斎 | 暁 斎 |

| 渓斎 英泉 | 楊斎延一 | 楊洲周延 | 高橋松亭 |

| 狩野一信 | 長 春 | 蕙 斎 | 耕 魚 |

| 巴 水 | 清 親 | 貞 秀 | 芳 幾 |

| 永 濯 | 礒田湖竜斎 |